『提灯(ちょうちん)』といえば元々は暗闇を照らすための実用品でしたが、今の時代は和食店やお祭りの象徴といったイメージが強いですね。

そして日本の夜を照らしつづけてきたその役割は、今日ではすっかり装飾品やインテリアへと移り変わっています。

提灯の歴史に欠かせない2つの出来事とは?

提灯の歴史は古く、室町時代に中国から伝わったという説が有力で、そこから江戸時代の前期までは上流階級が使用する仏具のような役割にとどまっていました。

もちろん当時から灯り(光源)には “ロウソクの火” が使われていましたが、そのロウソクを大量に作る技術が江戸時代の中期に発達したことをきっかけに提灯は庶民にも広く普及することとなります。

さらにその後、電気が発明されて光源が「火から電球」に代わるという “紙で覆った照明器具” にとっての第2の転換期が訪れます。

江戸時代以降により広く普及したことに比例して多くの火の事故も招いてしまっていたので、電球によって安全性が飛躍的に向上したことはその歴史に大きな影響を与えました。

もし「ロウソクを大量生産できる技術の発達」、さらに「電気が発明されて光源が “電球” になる」という2つの出来事がなければ提灯は今のように装飾品やインテリアとして親しまれる存在ではなかったことでしょう。

むしろ道具としても普及せずにその姿を消していたかもしれません。

提灯の三大産地とそれぞれの特徴

そんな提灯には岐阜、福岡、茨城という江戸時代からつづく三大産地があり、それぞれ『岐阜提灯』、『八女提灯』、『水府提灯』という名称で今も伝統工芸品として作り続けられています。

代表的な形は『岐阜提灯』が卵型やつぼ型、『八女提灯』が足の付いた置き型(大内提灯)や吊り提灯(住吉)、そして『水府提灯』は一本がけによる箱型や丸型とその特徴もそれぞれ。

さらに最近では伝統的な形だけでなく、自宅のインテリアとして楽しめるようにと個人向けの提灯作りが盛んです。

その形も様々で、茨城県の水戸市を中心として作られている水府提灯には鳥の形やひょうたんの形、中には一升瓶の形をした提灯もあります。

風鈴?一升瓶?新しいアイデア満載の水府提灯

水府とは水戸の別称で、水府提灯は江戸時代に水戸藩の下級武士たちが生活を支えるために作っていたのが始まりだと言われています。

最盛期には水戸市内で30店を超える提灯問屋が取引をしていましたが、残念ながら現在では水府提灯の技術を伝承する生産者さんも含めてその数はほんのわずか。

それでも新しいアイデアを取り入れたりしながら伝統を受け継いでいる作り手さんもまだまだ健在です。

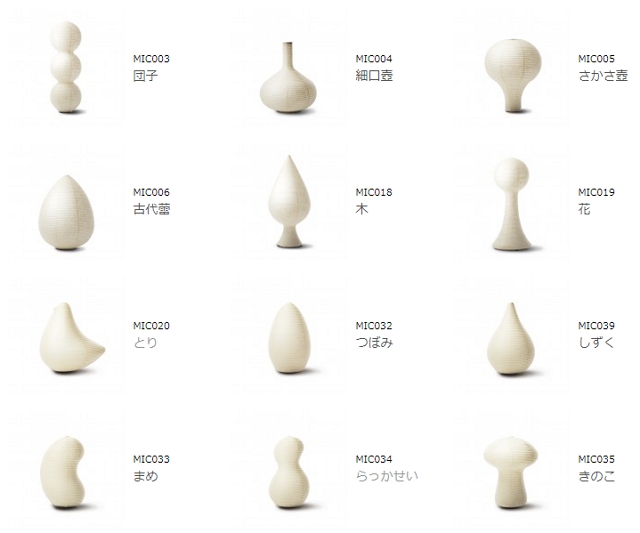

さて、元々は丸形や箱形といった典型的な提灯の形をしている水府提灯ですが、最近は独創的な形のものが増えているのもその特徴といえます。

とくに、慶応元年(1865)から水府提灯を作り続ける『鈴木茂兵衛商店』さんなどは、その形だけでなく機能にもかなりのこだわりを持つ生産者として有名です。

様々な形をモチーフにしたこれらの提灯は、カワイイ見た目だけではなく、たとえば鳥の形をした商品は本体が倒れても起き上がる「起き上がりこぼし」の機能を備えた優れもの。

また、音感センサー内蔵で音に反応して点灯するその灯りは、ローソクのゆらぎを再現したLEDライトを採用しているのも特徴です。

さらには、和の音と光が調和する「風鈴提灯」というなんとも風情のあるアイデア作品も。

やさしい光を灯す提灯と風にそよいで心地良い音を奏でる風鈴がコラボした風鈴提灯は、他にはない独自の世界観が楽しめます。

これらはいずれも基本的には個人用のインテリアとしての商品ですが、法人用とくに飲食店用のアイテムも見逃せません。

たとえば昔ながらの「筒型看板」を現代風にアレンジしたこの提灯。アイデア次第で遊び心が満載の集客アイテムになります。

そしてこちらは鈴木茂兵衛商店の看板アイテムともいえる一升瓶の形をした提灯です。

店内用の40cmくらいのものから大きいものでは160cmという巨大なものまで。

さすがにここまでインパクトがあるとお店のシンボルとしての役割を果たしてくれることは間違いありませんね。

【まとめ】提灯はプレゼント用にも最適

ということで今回は、提灯の歴史とともに三大産地の1つでもある水府提灯の特徴などを紹介しました。

元々は暗闇を照らすための実用品だった提灯も今ではすっかりその役割をインテリアや装飾品へと譲り、それぞれの産地で様々な形や新たなアイデアが盛り込まれた提灯が商品化されています。

最近では『鈴木茂兵衛商店』さんのようなオリジナリティ溢れる提灯を手掛ける生産者さんも増えてきました。

今回紹介したような提灯であれば自分で楽しむだけでなく、友人へのプレゼントとしても重宝しそうですよね。

法人用の提灯もたくさん用意されているので、これから和食店や居酒屋をオープンする人はもちろん、そうした知り合いへの開店祝いとしても喜ばれることでしょう。

気になった方は是非ホームページをご覧ください。