12月中旬、完全養殖ウナギの生産を成功させた鹿児島市の新日本科学が「人工生産されたウナギの試食会を行った」というニュースが話題になりました。

この試食会で出されたのは、卵から稚魚の「シラスウナギ」、そして成魚に成長するまでの過程がすべて人の手による「完全人工生産」のウナギです。

さて、最近ではランチで5,000円なんていう価格が当たり前になってしまったウナギは、完全養殖の成功によってこれまでより安く食べられるようになるのでしょうか?

鰻の完全養殖はこれまでの養殖と何が違う?

これまでもウナギの養殖技術はありましたし、実際に市場に出ているウナギの大半は養殖のウナギであることは有名です。

ではこの「完全養殖」と今までの養殖とは何が違うのでしょう?

これまでの養殖はウナギの稚魚である「シラスウナギ」を川などで捕獲して、その稚魚を養殖業者が買い取って成魚まで育てるという行程でした。

つまり、養殖とはいっても稚魚である「シラスウナギ」までは天然のものだったということです。

ところが今回の「完全養殖」は、ウナギの卵を人工的に“ふ化”させてから成魚まで育て、その成魚が産んだ卵を再びふ化させるサイクルを完全に再現できるようになったと。

要するに「シラスウナギ」を捕獲する必要がなくなったんですね。

なぜ今までは卵の段階から養殖ができなかったのか

ではなぜこれまでは卵から養殖ができなかったかというと…

ウナギって淡水に住む魚のイメージがありますが、実は産卵するときは海を下って産みつけて、海でふ化した稚魚が川を上ってくるのです。

専門的には「降河魚(こうかぎょ)」と呼ぶ(鮭や鱒のように川に上って産卵するものを「遡河魚(そかぎょ)」)らしいですが、この “海で卵を産む” という神秘的な習性が養殖を難しくしていました。

しかもそれまで謎だった産卵地を「日本から2500km以上離れたマリアナ諸島付近」と特定できたのも2008年頃と驚くほど最近のことなんです。

ウナギの生態の一部が判明したのもつい最近ということを考えると「完全養殖」を実現させるのがどれほど困難であったかは想像に難くありませんね。

とくに、卵の人工ふ化までは成功していたものの、そこから稚魚の「シラスウナギまで育てる」という行程が難しかったらしく、成功と呼べるまでは40年の年月がかかったそうです。

長い年月を経て2010年頃には完全養殖の技術を確立できたのですが、当初は年間に育て上げられたのは数尾程度でした。

その後さらに研究をつづけ、2022年に入ってついに市場に卸せる段階まで進んだことで今回の試食会になったわけです。

ウナギの生産量と相場の現状

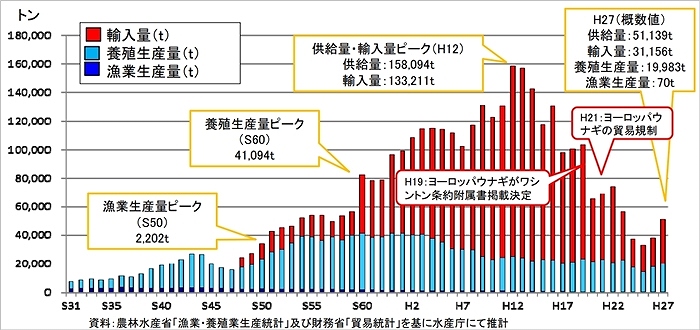

現在のウナギの年間生産量は全体で約5万〜6万トン。そのうちの約3万トンが輸入物で残りの約2万トンが養殖物、天然物は年間でわずか数十トンになります。

生産量の多い鹿児島や静岡をはじめ、国産ウナギの99%は養殖のウナギということですね。

そして、ここ10年は養殖のウナギの生産量を左右する「シラスウナギ」の捕獲量が安定せずにその卸売価格は乱高下。

これに加えて2000年頃をピークとした輸入量も一気に下がり、ここ何年かはウナギの相場が高値を維持している状態が続いています。

そんなこんなで、ひと昔前はウナギといえばスーパーで1尾1,000円、お店でランチなら2,000円くらいの感覚でしたが、今ではとてもその金額では食べられません。

今後は安くウナギを食べられるのか?

さて、最近では庶民にはとても手が出ないほど高くなってしまったウナギは、今回の完全養殖の生産が成功したことによって安く食べられるようになるのでしょうか?

先にも書いたとおり、現在の養殖ウナギの生産量は年間で約2万トンです。

これに対し、今回試食会を開催した新日本科学では、完全養殖ウナギの年間生産量の目標を「26年に10万尾」に設定しています。

1尾が200gとして年間で20トンということになりますから、その割合は養殖ウナギ全体の0.1%ほどです。

まぁ、この数字をどう捉えるかにもよりますが、決して少なくはない生産量だといえるでしょう。

ましてや、26年以降に生産技術が向上することや、他の会社に技術提供するなどして生産性が上がることが期待できるならウナギの相場が下がる可能性は十分にあり得ます。

ただし、ウナギ自体の価値をどの辺りに設定するかというのも実はなかなか厄介です。

さらなる技術改良や企業努力により安くなったとしても、たとえばチェーン店などで「1食390円の鰻丼」といった価格が定着してしまったら…

それはそれでウナギの価値が下がってしまうので、消費者の側でもそこまで望む人は多くないような気もします。

このバランスが難しいところですが、個人的には10年前くらいの水準が良いのではないかと思いますね。

「今日はちょっと贅沢するか!」といって食べるくらいの価格がちょうどいいような気もしますが、皆さんはどうでしょう?

どちらにしても、今回の成功によって最近の異常なまでの価格の高騰が抑えられる可能性があるというのは、ウナギ好きにとって良いニュースであることは間違いありません。